帰化申請の必要書類

帰化の条件を確認した後は、必要書類を収集して申請書を作成します。

帰化申請で提出する各種資料は、帰化の条件を満たす根拠を示し、その証明をするものです。

申請者の国籍や身分関係、生活状況や学歴、職業により必要となる書類は異なります。

提出書類の分類

提出書類は大きく4種類に分けられます。

![]() 帰化申請書一式

帰化申請書一式![]() 外国から取得する身分関係書類

外国から取得する身分関係書類![]() 日本国内の官公署から取得する書類

日本国内の官公署から取得する書類![]() ご自身の持っている書類

ご自身の持っている書類

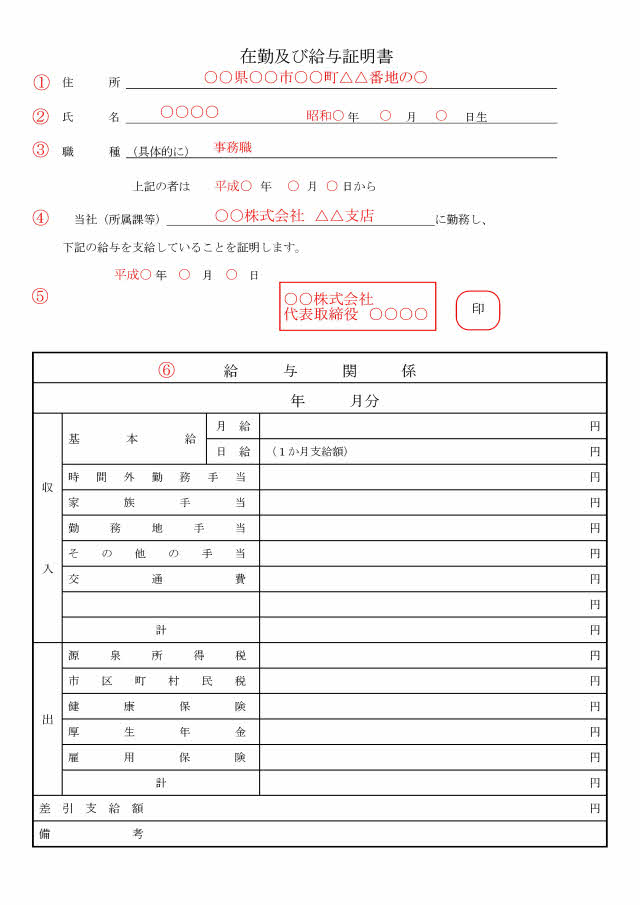

帰化申請書

帰化申請書は申請者ごとに作成しますが、同居家族が同時に申請する場合には、重複する書類の作成は不要です。

記載方法は細かく定められており、申請者の履歴(住居歴・学歴・職歴)や家計の状況、家族構成、居住地・勤務先の地図などを詳細に記載します。

外国から取得する身分関係書類

日本国内の官公署から取得する書類

申請者の国籍や身分関係を証明する書類、作成した書類の内容を証明する為に添付する書類です。

国籍・身分関係に関する書類

| 国籍に関する書類 |

外国文書には、全て翻訳文を付けて提出をします。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。 |

|---|---|

| 日本の戸籍関係書類 |

申請者の配偶者(元配偶者や内縁関係を含む)・子(養子)・婚約者・父母(養父母)が日本国民の場合には、該当する者の戸籍を提出します。 |

| 各種記載事項証明書 |

申請者が日本で出生・婚姻・離婚・養子縁組等をしている時や、父母が日本で婚姻・離婚・死亡している時は、記載事項証明書が必要です。 |

| 住民票 |

申請者本人及び配偶者と子、同居者の世帯全員の住民票を提出します。 |

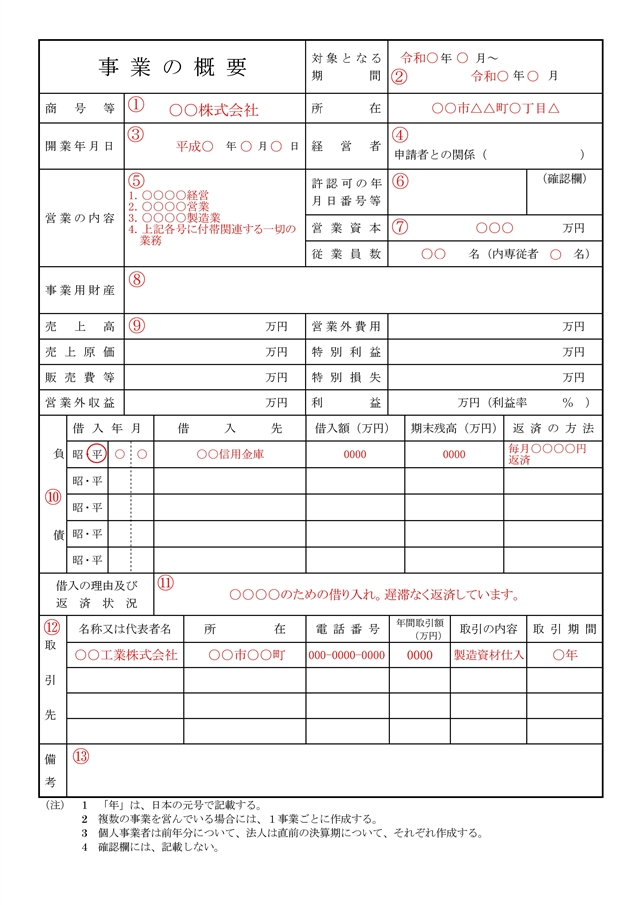

収入・税金関係の書類

| 源泉徴収票 |

直近1年分の全ての源泉徴収票を、会社から取得します。 |

|---|---|

| 課税証明書・非課税証明書 |

直近年度のものを、市区町村役場で取得します。 |

| 市県民税納税証明書 |

直近1年度分の完納しているものを、市区町村役場で取得します。 |

|

申告所得税納税証明書 |

個人事業主の場合、直近3年分が必要になります。 |

|

法人税納税証明書 |

法人の事業活動の所得に対して課せられる税金で、申請者や同居家族が会社経営者・会社の役員の場合に提出します。 |

| 法人市民税納税証明書 |

個人の住民税の法人版で、法人の事業所がある地方自治体に対して納めます。 |

|

(法人・個人) |

年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税は課税されません。 |

|

(法人・個人) |

前々年の売り上げが1,000万円を超える場合に課税対象になります。 |

|

厚生年金保険料領収書の写し |

申請者が法人経営者の場合や個人事業主で常時5人以上雇用している場合、また個人事業主で任意加入している場合には、厚生年金保険料の領収書の写し(直近1年分)を提出します。 |

|

健康保険料領収書の写し |

申請者が法人経営者の場合や個人事業主で常時5人以上雇用している場合、また個人事業主で任意加入している場合には、健康保険料領収書の写し(直近1年分)を提出します。 |

| 源泉徴収簿の写し | 申請者に関する源泉徴収簿を提出します。 |

|

(個人・法人) |

給与所得者でも確定申告をしている場合には提出します。 |

| 児童手当受給証明書 |

同居家族が児童手当を受給している場合、市役所の担当窓口で受給証明書を取得します。 |

その他の証明書類

| 運転記録証明書 |

自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出します。 |

|---|---|

| 年金加入記録 |

ねんきん定期便、または被保険者記録照会回答票を取得します。

|

| 土地・建物登記簿謄本 | 土地・建物・マンションを所有している場合、登記簿謄本を提出します。 |

| 商業登記簿謄本 | 申請者が法人経営者の場合や役員登記されている場合には、会社の商業登記簿謄本を提出します。 |

新しく必要となる社会保険料の納付証明

| ねんきん定期便、年金保険料の領収書 |

申請者が第1号被保険者の場合、ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分) |

|---|---|

| 国民健康保険料納付証明書 | 申請者が世帯主で、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、市役所発行の国民健康保険料納付証明書等(直近1年分) |

| 年金の源泉徴収票、後期高齢者医療保険の領収書 |

申請者が後期高齢者医療の被保険者の場合、公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分) |

| 介護保険料の納付証明書 |

申請者が65歳以上の場合、、公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分) |

※これらの書類の提出時には基礎年金番号・照会番号・アクセスキー・保険者番号・保険者記号・番号にマスキング処理をして提出をします。

ご自身の持っている資料・書類

申請者ご自身が持っている資料や書類を提出します。

| パスポートの写し |

申請者と外国籍の家族のパスポートの写しを提出します。 |

|---|---|

| 在留カードの写し |

申請者と同居家族の在留カード(表と裏)をコピーします。 |

| 運転免許証の写し | 申請者の運転免許証(表と裏)をコピーします。 |

| 健康保険証の写し |

申請者と家族の健康保険証(表と裏)をコピーします。

|

| 賃貸借契約書の写し |

現在の住居が賃貸の場合、賃貸借契約書の写しを提出します。 |

| 卒業証明書又は卒業証書の写し |

外国の卒業証明書の場合には、全て翻訳文を付けてを提出します。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。

|

| 資格・証明書 |

申請者が免許・資格試験を取得している場合、証明書の写しを提出します。

|

| ローン残高証明書の写し | 住宅ローンや自動車ローン、奨学金の返済など、ローン残高・毎月の返済額・完済日の分かる書類を提出します。 |

| 営業許可証の写し |

許認可が必要な事業を行っている場合、許可証の写しを提出します。

|

| 示談書の写し | 一定期間内に交通事故を起こしている場合、保険会社から示談書・免責証書の写しを取得し提出します。 |

| 預金口座の写し |

申請書に記載した預金口座の写しを提出します。

|

| スナップ写真 |

自宅の外観、室内写真、家族写真を提出します。

|

※管轄法務局により提出資料は異なります。

-1.jpg)

1.jpg)

.jpg)

新2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)